【新事実】顎の緊張がこんなことにまで影響していた!...

あごブログ 2018年02月05日

良い姿勢を作ろうと背骨や骨盤に気を配る方は尾道市に限らず、三原市・福山市にも多くおられます。

もちろん、間違いではなくむしろ健康に対して意識が高い方だと言えます。

ただ、もう一歩先に行くにはアゴに注目するのもおすすめです。

今回は、その理由についてお話ししていきます。

平衡感覚はアゴが関係していた?

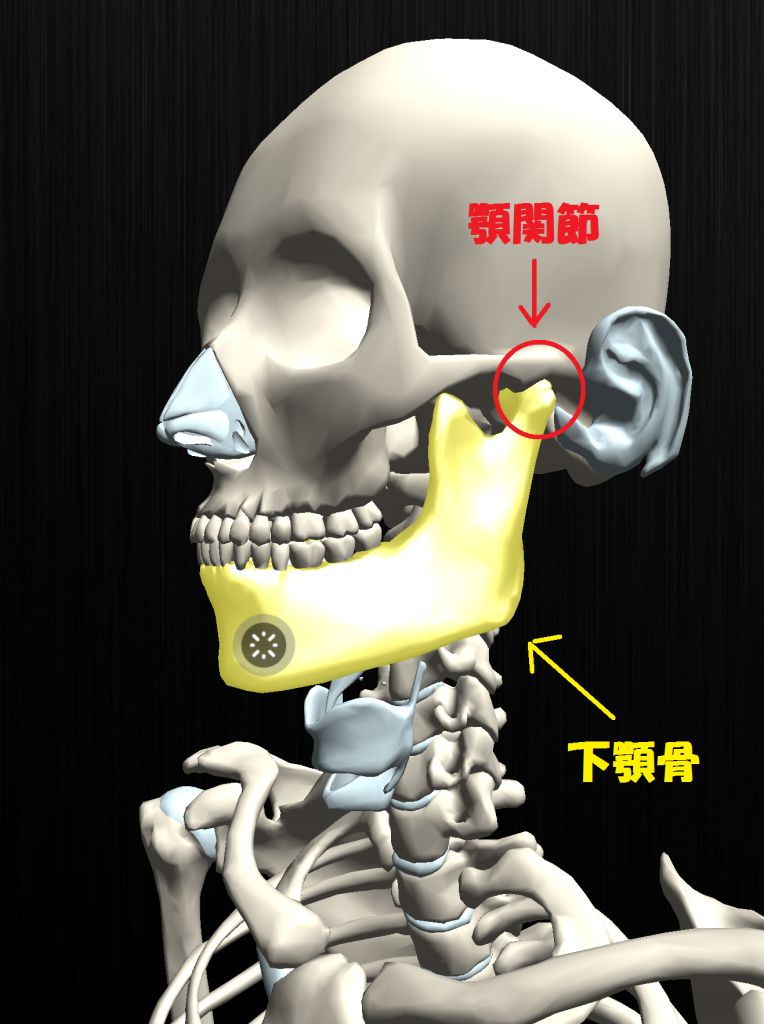

近年の研究で、下顎(上記の図)が姿勢を決定づける要因の1つだとわかってきた。

下顎は頭の骨から筋肉につり下げられた特殊な骨格だ。

この下顎は人が立っている時に体の傾きを察知してバランスを取る、いわば姿勢制御センサーの働きがあり、「平衡感覚と平衡運動」の機能に関係している。

体の事に詳しい方なら

「平衡感覚は耳でしょ?」

と思うかもしれない。

それも間違いではない!むしろそっちの方が一般的です。

耳の中にある三半規管とと呼ばれる器官が平衡感覚を保つのに重要な働きをする。

膝や股関節など大きな関節は靭帯という骨と骨を繋ぐための組織で頑丈になっている。

しかし、顎関節にある靭帯は非常に細く軽微な外力でも損傷してしまうほど細いものなのだ。

したがって、下顎を支えるのは筋肉に頼らざる得なくなってしまう。

その筋肉が緊張してしまうと、顎の動きを阻害してしまうことがある。

なぜアゴの筋肉が姿勢不良を引き起こすのか?

オリンピックの陸上競技の花形、100m走は見たことがあると思います。

ウサインボルトの世界記録や桐生選手の日本記録の映像など、記憶に新しいところ。

小学生のかけっこと一流アスリートを比べてみると、明らかに走り方が違う。これは個性もあるが、レベルが上がるにつれて走り方がどの選手も同じような形になっていることをご存知だろうか?

これは、簡単にいうと「早く走るために無駄な動きをなくしている」ことでみんな同じような走り方になる。

体がぶれていては空気抵抗も増えます。一流アスリートほど頭の位置は一定で腕だけ振って走っているように見えます。

ある実験結果があります。

アスリートをハイスピードカメラで撮影したところ、面白いことがわかりました。

それは、先ほども述べたように頭に注目して撮影した時に、頭の位置はほぼ一定の位置をキープしているのに、アゴだけ左右にブランコのように振られていたのです。

体が動くとどうしても体のブレというものが生じてきますが、その衝撃をアゴが吸収することで一定の姿勢を保つことが分かりました。

逆に、顎の筋肉に緊張があるとこのブランコのような動きは失われ、頭のふらつきに繋がってしまうのです。

アスリートに限らず、一般の方にも顎の筋肉の緊張は姿勢に大きく影響します。

デスクワークを長時間している方は、自然と前傾姿勢になっていることが多いです。

通常の良い姿勢でいるときは顎の筋肉には負担がかかっていませんが、前傾姿勢になると知らないうちに顎の筋肉を緊張させて姿勢を保持しようとしてしまいます。

もちろん、普段から姿勢を意識して生活しておくことが大切なのは言うまでもないのですが、なかなか難しい現実があります。

よってデスクワークが長時間続いて、肩こりや首こりなどが現れるようであれば、痛い部分を揉んだり押したりするのも良いですが、顎の筋肉の緊張を取り除くことも改善の1歩になりうるのです。

まとめ

顎の筋肉の緊張が全身に影響を及ぼしていることがお分かりいただけたのではないでしょうか?

顎の筋肉の緊張は、全身のバランスの崩れから起こることがほとんどです。

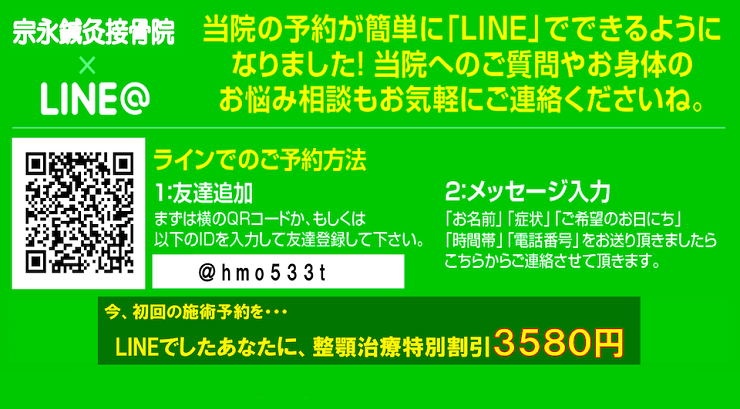

まずは全身を整え、そこからアゴの問題にアプローチしていく整体法が当院で行っております“整顎治療”の施術方針となっています。

アゴのことでお悩みであればお気軽にご相談下さい。

慢性腰痛・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症・ヘルニアでお悩みの方はこちらのHPへ

http://www.mune-sekkotsu.com/

産後の骨盤矯正専用ページ

https://peraichi.com/landing_pages/view/sangokyousei

【整顎治療のコース内容はこちらから】

整顎治療 第1回 【疲労緩和コース】

整顎治療 第2回 【腰・骨盤コース】

整顎治療 第3回 【背中・肋骨コース】

整顎治療 第4回 【首・肩コース】

整顎治療 第5回 【脚コース】

整顎治療 第6回 【整顎コース】

コメカミ周囲の頭痛の方はコチラ

アゴが痛い時に使える”ツボ”を知りたい方はコチラ

食いしばり癖でお困りの方はこちらへ

口が開かなくてお困りの方はこちらへ

肩こりでお困りの方はこちらへ